Albumcover im Fokus: Jan Müller über Susesch Bayat und Tocotronic

Jan Müller erklärt, warum das Streaming-Zeitalter Album-Artwork seines Glanzes beraubt hat.

Das Bild, das mich in meiner Kolumne der vorigen Ausgabe als jungen Punk zeigt, hat einer der charismatischsten und lustigsten Freunde meiner Eltern angefertigt. Ich freute mich immer, wenn uns Susesch Bayat, meist sehr spontan, aus Berlin besuchen kam. In der Regel hatte er dann außerdem Termine bei der Deutschen Grammophon oder Teldec, denn er war als Fotograf überwiegend im Klassik-Bereich tätig. Er arbeitete mit Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Anne-Sophie Mutter, Dietrich Fischer-Dieskau, Ivo Pogorelich, Alfred Brendel und vielen weiteren. Über 1000 Plattencover hat er fotografiert.

Ende der 1980er griff er im Wohnzimmer meiner Eltern zu seiner Leica. Ich glaube, ihm gefiel mein T-Shirt mit dem Rattenmotiv. Einige Jahre später, im Jahr 1995, kam ich verspätet zu einer Feier meiner Eltern. Der Erste, der mir schon im Flur entgegenkam, war Susesch. In der Hand hielt er das Tocotronic-Album DIGITAL IST BESSER. „Jan, so ein schäbiges Cover! Warum habt ihr nicht mich gefragt? Ich hätte euch ein schönes Foto gemacht.“ Es fiel mir schwer, ihm zu erklären, dass das Schäbige genau so gewollt war.

Vielleicht hatten wir die gelben Seiten zu Rate gezogen

Als wir als Band anfingen, hatten wir uns schon vor der ersten Probe Gedanken gemacht, wie denn unsere Platten aussehen sollten. Unsere erste EP hatten wir dann auch genau nach unseren Vorstellungen gestaltet. Vorne und hinten platzierten wir ein identisches Bild. Es handelte sich um ein inszeniertes Bandfoto im Proberaum. Der einzige Unterschied von Vorder- und Rückseite waren ein Logo unserer „Plattenfirma“ Rock-O-Tronic records und ein paar unsinnige Credits auf der Rückseite. Für den Druck des Covers beauftragten wir eine kleine Druckerei in Hamburg-Pinneberg. Warum auch immer. Vielleicht hatten wir die gelben Seiten zu Rate gezogen.

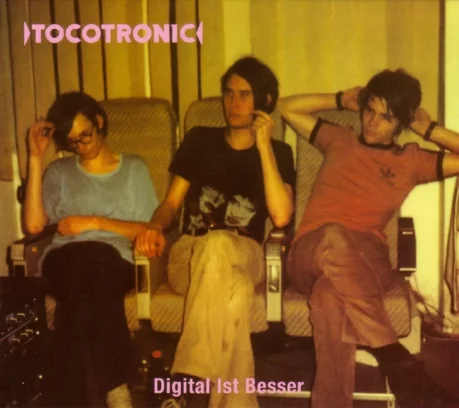

Es war dann auch irgendwie durchaus folgerichtig, dass wir anschließend zu einer Plattenfirma wechselten, die ihre Ursprünge auch in Pinneberg gehabt hatte. Zu unserer großen Enttäuschung eröffnete uns jene Plattenfirma mit Namen L’Age D’Or, dass sie unser Debütalbum nicht auf Vinyl, sondern nur als CD veröffentlichen würde. Ein CD-Cover ist nur wenig größer als ein Polaroid-Bild. Das brachte uns auf eine Idee: Ich lieh mir die alte Polaroid SX-70-Land Camera meiner Eltern aus. Im Studio baten wir während einer Aufnahmepause Carol von Rautenkranz (Labelchef und Produzent in Personalunion), uns in den alten Flugzeugsesseln im Regieraum des Studios zu knipsen. Die SX 70 spuckte das Bild aus, das Cover war fertig.

Er lachte und legte die Platte beiseite

Ironischerweise entschied sich L’Age D’Or dann im letzten Moment, doch noch eine Vinyl-Ausgabe von DIGITAL IST BESSER zu veröffentlichen. Zurück zu meiner Begegnung mit Susesch: Es erschien mir als zu aufwendig, dem Freund meiner Eltern auf deren Feier zu erklären, welche theoretischen Erwägungen uns zu diesem Plattencover bewogen hatten. Deshalb sagte ich nur: „Das muss so aussehen.“ Er lachte und legte die Platte beiseite.

Wenn ich heute Susesch Bayats Arbeiten betrachte, so bin ich mir sicher, dass sein Ansatz gar nicht so anders war als der unsrige. Das Cover des Violinenkonzerts von Tschaikowsky für die Deutsche Grammophon zum Beispiel zeigt Gidon Kremer und Lorin Maazel vor leeren Reihen. Die beiden schauen sich an. Zwischen ihnen steht ein Eiermann-Drehstuhl und ein Notenpult. Maazel hält seinen Taktstock in der Hand, Kremer Instrument und Bogen.

Mehr als nur Musik: Warum das Albumcover Identität stiftet

Was das Tschaikowsky-Cover und das Tocotronic-Plattencover eint, ist nicht nur die braune Grundierung, sondern die inszenierte Beiläufigkeit. Es ist erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit dem Artwork im Klassik-Bereich im Gegensatz zum Cover-Artwork im Pop und Jazz zuteil geworden ist. Zu Unrecht, denn auch im Bereich der Klassik hat sich sofort mit Einführung der bedruckten Cover im Jahr 1940 manifestiert, dass ein Album mehr ist als die darauf veröffentlichte Musik.

Die Markteinführung der CD im Jahr 1982 hat auch hier vieles relativiert. Immerhin hat die Klassik-Branche den ästhetischen Minderwert der CD durch einen verstärkten Fokus auf die Liner Notes in den Booklets auszugleichen versucht. Das Streaming-Zeitalter hat all dem ein Ende bereitet. Die Fotos von Susesch Bayat und seinen Kolleg:innen sind nur noch winzige Kacheln auf den Endgeräten. Sie wurden ihrer Tiefe und ihres Glanzes beraubt. Die Liner Notes sind komplett verschwunden, ebenso wie die Credits. Ich bin mir sicher, dass dieser Verlust genauso erheblich ist, wie diejenigen, die durch manipulierende Algorithmen und die schlechte Entlohnung der Künstler:innen auf den Plattformen entstehen.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Musikexpress-Ausgabe 10/2025.