Tyler, The Creator

DON’T TAP THE GLASS

Sony (VÖ:21.7.)

Verwirrungs-HipHop der allercoolsten Sorte: Tyler, The Creator liefert mal wieder etwas anderes ab, als der Mainstream bestellt hat.

Kaum hatte man das tolle Album von Tyler, The Creator vom vorherigen Jahr gebührend in verschiedene Listen eingefügt und weiterempfohlen, verblüfft der 34-Jährige nun, nur ein Jahr später, mit einem Nachfolgewerk. Anders als CHROMAKOPIA von 2024, stellt DON’T TAP THE GLASS aber den Versuch dar, die Dinge nochmal etwas straffer, klarer auszuformulieren, sich dem Tylerschen Themenkosmos (Liebeswirren, unerfüllte Bedürfnisse, Enttäuschung, Quatsch) konzentrierter, weniger zerfasert zu nähern.

Plötzlich und unerwartet

Wir haben es mal wieder mit einem veritablen Shadow Drop zu tun – das Album war nicht angekündigt worden – tauchte am 21. Juli einfach in verschiedenen Streamingdiensten auf, ohne dass man so wirklich damit gerechnet hatte, zumindest nicht so schnell. Daran wird man sich allerdings gewöhnen müssen, besonders, wenn Künstler:innen es eigentlich nicht mehr nötig haben, ihre Fans via Promo und Snippets zu ködern oder am Ball zu halten. Das unerwartete Aufploppen bei Spotify und Co. ist mittlerweile schon Sensation genug, das jeweilige Album wird vermutlich eh von jenen stolz geteilt und verbreitet, die es als erste entdeckt haben. Das Ganze läuft dann von ganz alleine und verursacht aus sich selbst heraus Wirbel. Besser kann man das in diesen Fällen gar nicht machen. Und überhaupt: Man ist ja schon fast dankbar, wenn die Platte als solche, im ganzen Stück sozusagen, überhaupt noch wahrgenommen wird …

DON’T TAP THE GLASS bietet alles, was man gebrauchen kann, wenn man schlapp herumliegt und sich zu nichts aufraffen kann. Insofern ist es ein Sommeralbum im Sinne eines über den Kopf gegossenen Eiswasserkübels oder eines nervigen Mitbewohners, der dauernd Grillabende am See veranstalten möchte und gegen die Zimmertür klopft, wenn man gerade in Ruhe was durchbingen will. Es liefert ein gerüttelt Maß an verwirrendem Material ab. Tyler, The Creator reenacted halt bekannte Genres und baut dann doch wieder Störfaktoren ein, die verhindern, dass Käsigkeit entsteht.

Schiefe Bilder, Vermutungen, Herkunft

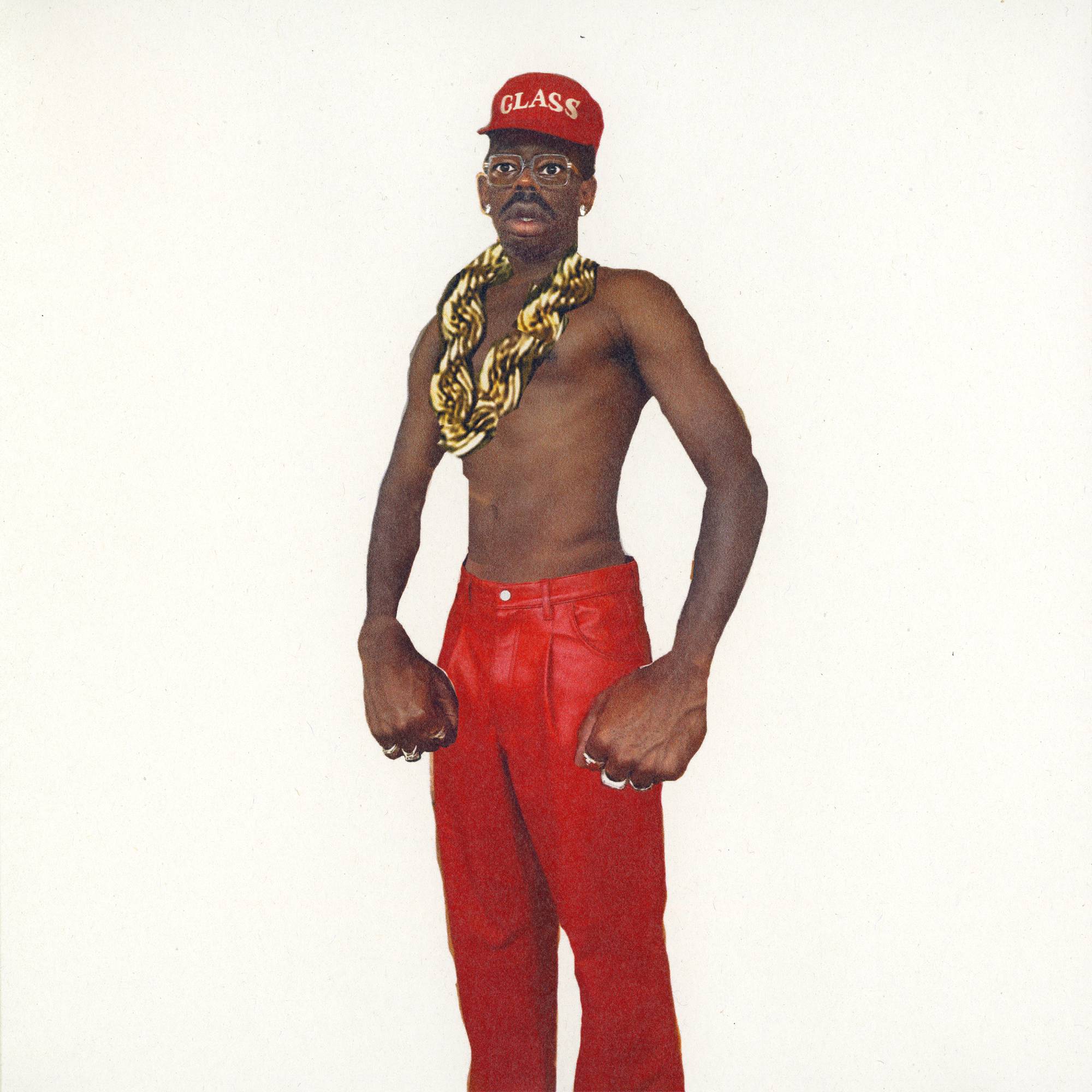

Schon das Cover lässt ahnen: Hier kommt Uneindeutigkeit um die Ecke, wird mit Sehgewohnheiten und Erwartungshaltungen gespielt, die nur so halb eingelöst werden und zwar immer gerade dann, wenn man denkt, man habe so richtig was geschnallt. Vieles ist bewusst schief auf DON’T TAP THE GLASS. Wer Glattpoliertes schätzt, wird enttäuscht werden.

Was wir im Artwork sehen, ist Tyler selbst – kein Foto, eher eine Collage, sein Haupt ziert, logisch, ein Cap mit der Aufschrift „Glass“. Bloß nicht antippen den Typen. Beim zweiten Hinschauen, wird klar, auch mit dem Abbild des Künstlers stimmt etwas ganz und gar nicht. Goldkette überdimensioniert, Hände irrwitzig groß, das Gesicht in sich unproportioniert. Verschiebungen, die sich, wie gesagt, auch in der Musik wiederfinden.

Schon klar, man weiß es ja, Tylers Veröffentlichungen reichen künstlerisch, anspruchsmäßig und in puncto Waghalsigkeit immer weit über das hinaus, was der HipHop-Mainstream gefühlt minütlich ausspuckt, aber dieses Album fasst wirklich nochmal zusammen, was seit seinem Alleingang, seiner Emanzipation von der musikalischen Ursprungsfamilie Odd Future passiert ist. Dieser Verbund superbegabter junger Künstler hatte ab 2007 die Szene gehörig aufgemischt. 12 Mitglieder unterschiedlichster Ausrichtung brachten damals das Kunststück zustande, aus vielen Einzelvorlieben etwas Konsistentes, Bahnbrechendes herzustellen. Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Tyler selbst und nicht zuletzt der fantastische Drehbuchautor und Schauspieler Lion Boyce gingen u.a. aus diesem Netzwerk hervor. Letzterer ist gerade in der Rolle des Marcus Brooks in der Serie „The Bear“ erfolgreich.

Die Tracks

Das Genrehopping, das Spiel mit Erinnerungsbögen auf diesem achten Album Tylers, kündigt sich schon mit dem ersten Track an. „Big Poe“ verbindet 90er Rap in der Manier Public Enemys mit Elektroclash-Anleihen, gibt ein hohes Tempo vor, das mit dem zweiten Stück dann noch anzieht.

„Sugar On My Tongue“ ist der heimliche Hit des Albums. Sexuell, catchy, an die Arbeiten Timbalands mit Justin Timberlake Anfang der 2000er gemahnend. Tanzbar und treibend.

Der dritte Track spielt mit dem Ende der 80er beliebten freundlich/funkigen Rap etwas im Stile von „Heavy D & The Boyz“. Allerdings wird das Ganze durch schrägen Chorgesang sofort wieder aus der allzu süßen Suppe herausgefischt.

„Mommanem“ ist ein runtergestrippter Track, der von Auslassungen lebt. Reiner Rap, reduzierte Hintergrundrhythmen, die Raum lassen. Ähnlich verfuhr Prince mit seinem Überhit „Kiss“.

„Stop Playing With Me“ reißt aggressiv aus Agonien und Gefühlen der Hilflosigkeit heraus. Fast fühlt man sich, zumindest in Teilen, an Peaches in Berlin erinnert.

Bei „Ring Ring Ring“ wird es boygroupartig ölig, aber eben dann doch nicht, zu schief der Backinggesang, zu laut der eingespielte Klingelton, der eher nervt, als den Text zu unterstützen.

Der Titelsong „Don’t Tap The Glass“ macht da weiter, wo Kendrick Lamar mit seinem letzten Album aufgehört hat und „Don’t Worry Baby“ parodiert den Beruhigungsgesang der Gefährtin im Hintergrund, wie man ihn vom frühen LL Cool J kennt.

„Tell Me What It Is“ kommt hymnisch/verzweifelt daher, spielt mit Giorgio-Moroder-Anleihen und reenacted den Gesang von Tylers altem Weggefährten Frank Ocean, ohne ihn zu veralbern. Besser kann man es eh nicht machen.

Was es vielleicht ist

DON’T TAP THE GLASS ist nicht wirklich greifbar und dann wieder doch. Man glaubt, Dinge wiederzuerkennen, hat das Gefühl, von Vergangenem, Geliebtem wahlweise umarmt oder geschubst zu werden, aber Tyler, The Creator sagt eben – Pustekuchen, is nich, all das ist nur eine vor sich hinwabernde Fata Morgana aus Klang und expliziten Texten und sogar die spielen im Grunde mit Klischeeformulierungen alter HipHop-Helden der vergangenen 30 Jahre, nehmen sie zwar ernst, setzen sie aber in neue, andere Kontexte und fügen ihnen, Gott sei Dank, Innovation hinzu.

Das Album hat nur eine Länge von ca. 30 Minuten. Das ist gut, weil das den komprimierenden Charakter seines Konzeptes unterstützt. Klar. Juicy. Nervig. Aggressiv. Albern und irgendwie liebevoll. Ganz toll!